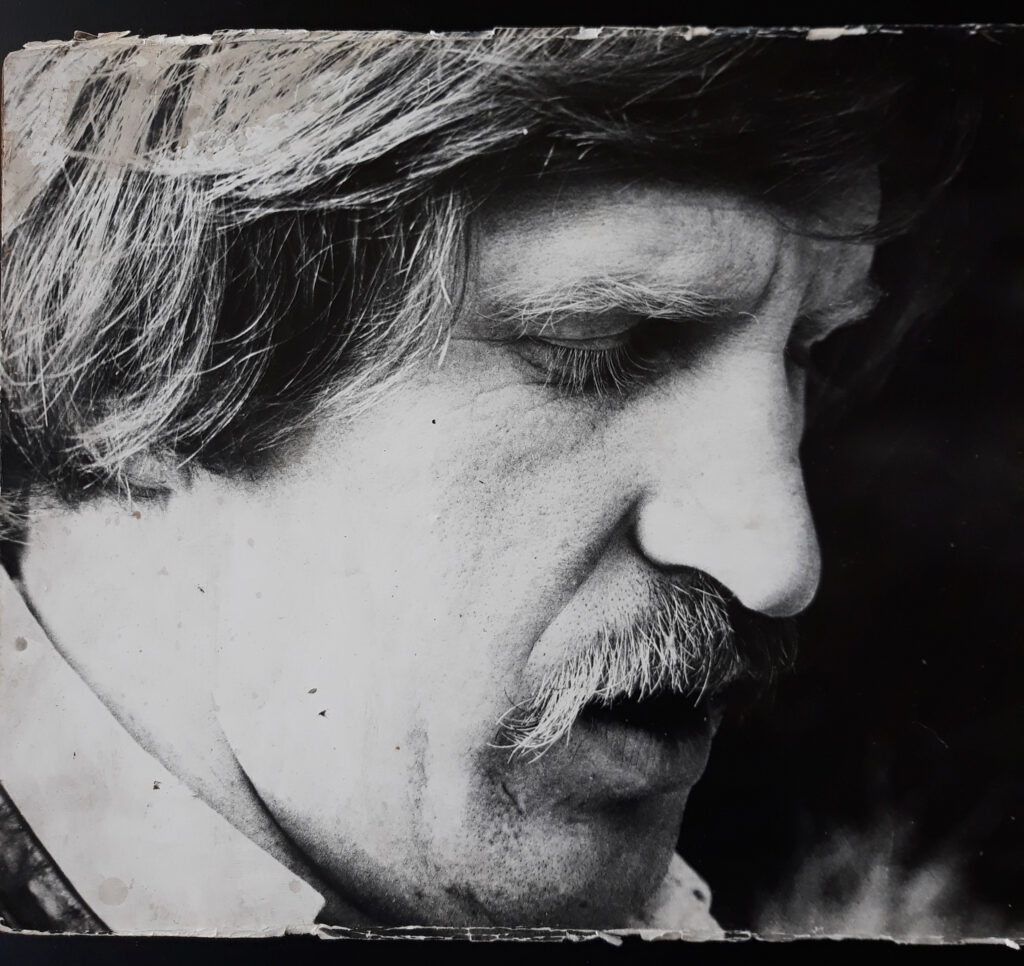

November 1965

Das Jahr 1965: Im Herbst komme ich aus Schweden zurück nach Berlin, mitten hinein in die kleinen und großen Probleme. Nichts hat sich geändert. aber das Studium ist inzwischen völlig sinnlos geworden.

Noch bin ich eingeschrieben bei der Freien Universität, immer noch Philosophie, aber ich habe nicht vor, in die Vorlesungen zu gehen. Das Studium ist schon fast erledigt. Es ist ein surreales Studium, Hegel und so‘n Zeugs. Ich kann das inzwischen nur noch als experimentelle Lyrik lesen.

Mehr: Ich lerne denken – Mein Philosophie-Studium

Soll ich etwa Philosoph werden? Was für eine blöde Idee. Vielleicht in einer Werbe-Agentur philosophischer Fach-Referent zur Vervollkommnung der daseins-bezogenen Umsätze werden?

Ja, das hätte ich mir alles zum Beginn des Studiums überlegen sollen. Hab ich aber nicht. Und so sitze ich in den Vorlesungen mit dem gesammelten deutschen Unsinn.

In Wilmersdorf, in der Uhlandstraße 60, finde ich eine Wohnung. Es ist ein großer Raum im Hinterhof, ebenerdig, keine Stufen, wohl ein ehemaliges Lager, vielleicht auch ein Fleischer-Laden. Du machst die Tür auf und stehst gleich im Schlafzimmer, das kopfhoch weiß gefliest ist, mit einem Öl-Ofen, einer Toilette und einer Koch-Ecke.

Ich finde bei den Trödlern Bett-Matratzen, die auf dem Boden liegen. Ein paar Bretter auf Kisten gelegt, das ist der Tisch. Das Wichtigste aber ist die Musik-Anlage.

Ein Uher-Tonband-Gerät mit 38-er Geschwindigkeit und großen Spulen, abgestaubt in einem Aufnahme-Studio. Ein großer Verstärker, dazu habe ich Lautsprecher-Boxen selber gebaut, jede etwa ein Meter hoch, ein Meter tief, Riesen-Klopper, unverkleidet, rohe Bretter. Wenn ich die Bässe aufdrehe, kann ich den Nachbarn im Stock über mir aus dem Bett schütteln.

Die Wohnung ist nicht weit weg vom Kudamm, ich bin mal wieder mitten drin im Kiez, alle wichtigen Kneipen sind in Reichweite.

Mit Chris läuft es nicht mehr, deutlicher: es ist aus, endgültig.

Sie will heiraten, ein Kind haben. Für mich ist das, so schreibe ich ins Tagebuch, das Ende meiner Laufbahn als Genie und Welt-Veränderer. Wir einigen uns: ich will nicht und sie macht Schluss.

Ich schütte Alkohol in mich rein und trauere tagelang, bis ich kein Geld mehr habe.

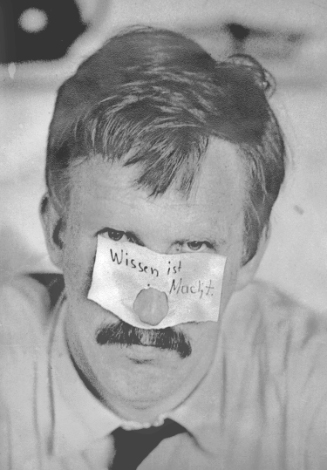

Ich arbeite bei der Bank

Dann bekomme ich Arbeit bei der Bank. Die Zentrale ist in einem Rotlicht-Viertel, Straßen-Strich, irgendwie passend für eine Bank, finde ich. Im Seitenflügel ist mein Büro, mit drei anderen sind wir die Abteilung, die eine Unterabteilung ist von einer Sonderabteilung, die Geld holen muss von Leuten, die keins haben. Sie heißt „Abteilung für not-leidende Kredite“. Bei der Bank sind die Kredite not-leidend, nicht die Menschen.

Manche von ihnen glauben, dass sie, wenn sie gute Gründe haben, ihre Klein-Kredite nicht zurückzahlen müssen. Da kennen sie aber unser Wirtschafts-System schlecht.

Wir haben bei unwilligen Kunden so einige Möglichkeiten: die Mahnung, die grobe Mahnung, beschimpfende Mahnung, die Mahnung mit Androhung des Gerichtsvollziehers, die Mahnung mit der Aussicht auf ewige Verdammnis oder Lohn-Pfändung.

Wir schreiben Briefe oder schicken einen Außendienst-Mitarbeiter los, der dafür sorgt, dass die ganze Nachbarschaft Bescheid weiß.

Natürlich versuchen die Schuldner sich zu wehren, mit ihren Mitteln. Manche arbeiteten einfach nicht und deswegen kann die Bank auch nichts pfänden.

Einige nutzen volksübliche Mittel. Sie verhauen den Außendienst-Mitarbeiter oder kündigten wenigstens an, ihm kräftig die Fresse zu polieren. Das Gefängnis schreckt sie nicht. Es ist häufiger komfortabler als die Wohnung und das Essen ist auch besser. Nur mit dem Alkohol ist es schlechter. Die wirkungsvollste Methode aber ist, einfach nicht zu arbeiten oder wenn sich das nicht verhindern lässt, schwarz zu arbeiten.

Wenn wir vier morgens an unseren Schreibtischen sitzen, werden natürlich zuerst die Zeitungs-Nachrichten durch-gekakelt. Diese Schauspielerin, wie heisst die denn noch, die mit den drei Pudeln, die hat doch diesen Industriellen geheiratet, ein Versehen, sagt er…

Ein Sachbearbeiter, der immer gebückt geht, evolutionäre Anpassung, findet manche Menschen doch sehr unbeherrscht. So diesen Mann, dem die Freundin mit einem Stöckelschuh einen Zahn ausschlägt, worauf er sie erdrosselt. Das ist, findet der Kollege, nicht verhältnismäßig.

Ein Kollege erzählt noch von der Brustentzündung seiner Frau und bezweifelt die Qualität des Krankenhauses. Ein anderer meint, die Brüste sind heute auch nicht mehr, was sie mal waren. Aber so richtig begeistern kann die Entzündung keinen. Wenn jetzt niemand eine Idee hat, müssen wir bis zum Feierabend arbeiten.

Wir versuchen es noch mit der Zeitungsgeschichte über eine verpfuschte Fehlgeburt, bei einer von diesen Schauspielerinnen, die nur über Fehlgeburten in die Zeitung kommen.

Weil niemand mehr eine gute Idee hat zum augenblicklichen Gesellschafts-Geschehen, fangen wir an zu arbeiten.

Zu meinem Job gehört es auch, jeden Morgen die Berliner Zeitungen durchzusehen nach Schlagzeilen wie „Selbstmord“ oder „War er der Mörder mit der leisen Stimme?“ oder „Toter hing im Grunewald“. Wir überprüfen dann, ob das einer unserer Kunden ist, der sich auf diese Art seinen Verpflichtungen entziehen will und der auch noch einen Abschiedsbrief zurücklässt, in dem er der Bank sein Mitleid ausdrückt wegen der Nicht-Zahlung und ihr alles vererbt, was er besitzt: „Hiermit trete ich alle meine Schulden an die Bank ab.“

Aber so kommt er nicht davon. Diese Schuldner glauben, wenn sie im Himmel sind, kann sie ein Zahlungsbefehl nicht mehr erreichen. Kann sein. Es ist natürlich bedauerlich, dass die Ablass-Scheine von der Kirche nicht mehr verkauft werden, war ein gutes Geschäft, aber wenn wir schon nicht die Seligkeit pfänden können, dann aber die Briefmarken-Sammlung des Erben. Wie die regierende Partei immer sagt: die Familie ist das Fundament der Gesellschaft und deswegen verantwortlich auch für die Klein-Kredite der familiären Selbstmörder.

Für solche Dinge beschäftigen wir einen Außendienst-Mitarbeiter. Er besucht die Familie des Toten und überzeugt die Ehefrau des Lebensflüchtigen, dass sie die moralische und geldliche Schuld des Mannes übernehmen muss. „Sie lieben doch ihren Mann?“ fragt die Bank, „und wenn sie ihn lieben, warum zahlen sie dann nicht?“

Das sieht die Frau dann ein, und, um das Unrecht, das ihr Mann der Bank antat, wieder gut zu machen, zieht sie freiwillig ins Obdachlosenasyl und arbeitet als Putzfrau für die Bank.

Der Außendienst-Mitarbeiter macht den Job schon sehr lange und weil sich die Schicksale der Armen immer wiederholen und die Aktenvermerke darüber langweilig sind, hat er, nach und nach, die Berichte erweitert zur Sozial-Literatur. Er beschreibt, wie blau das Gesicht der Ehefrau ist, nachdem der Mann sie verprügelt hat und ein Nachbar hat gesehen, dass die Frau den Mann durch die Tür gestoßen hat, die ganz aus der den Scharnieren fiel. Sehr emanzipiert, die Frau.

Dann nehme ich mir die Briefe der Schuldner vor.

Da schreibt einer der Kunden: „Sie können mir nicht drohen, dass haben Sie ja schon festgestellt. Ich bin ohne Arbeit und bleibe ohne Arbeit solange es mir gefällt, daran können sie nichts ändern. Wenn Sie mir Schwierigkeiten machen wollen, dann können Sie sich das Geld von dem Mond holen. Worauf sie sich verlassen können, so wahr ich Hinze heiße. Ich wäre bereit jeden folgenden Monat 1 mal 25 mtl zu zahlen, aber nur wenn sie mich in Ruhe lassen und mit Ihrem blöden Gebettel endlich aufhören.“

„Abtrittserklärung! Trete meine Schulden mit Zinsen, ungefähr DM 609, — an die Bank ab.“

„Hierdurch möchte ich Sie bitten, von meinem Einverständnis Abstand zu nehmen, da ich leider nicht in der Lage bin, es aufrecht zu halten.“

Das hört sich schon an wie die Argumente eines Unternehmers, der zu viele Schulden hat, als dass man ihn pleite gehen lassen könnte.

Manche reihen sich ein in die übliche Kapitalismus-Kritik, die Enteignung von Banken für eine gute Idee hält.

„Ich bin seitens Ihrer Kreditabteilung in meiner furchtbaren existenziellen und menschlichen Lage bedroht und von der täglichen Arbeit physisch völlig erschöpft. Ich bin nicht in der Lage für ein notwendiges Leiden die Mittel aufzubringen, wodurch ich mir für mein zukünftiges Leben großen Schaden zufüge.“

Hat nicht gewirkt.

Und natürlich haben wir gerade Kalten Krieg und entsprechende Argumente: „Durch Ihre ausgeklügelte Taktik haben Sie aus meiner Ehefrau und mir ein Wrack gemacht. Ich gebe Ihnen eine letzte Frist, die Angelegenheit ins Reine zu bringen, da Sie mich durch ihre Macherei an den Rand des Selbstmords getrieben haben und dazu noch meine liebe Ehefrau. Sollte ich das Geld bis zum … nicht haben, werde ich mich an die SED-Kreisleitung wenden und Ihre gemeinen Schandtaten, die Sie an mir und meiner lieben Ehefrau begingen, mitteilen.“

Bei manchen Kunden bricht bei unserem Außendienst-Mitarbeiter der Zille durch: „Sie ist im Gesicht vollkommen demoliert und grün und blau. Oben und unten, Nase, Mund und was sonst noch im Gesicht vorhanden, alles dick blutunterlaufen. Sie begründet meine nicht ausgesprochene Frage damit, dass sie heute Nacht sich mit ihrem Freund Herrn G. ein bisschen gebolzt hat, aber nur aus Spaß.“

Die Nachbarin berichtet anschließend, vorige Woche wäre Herr G. durch die Türfüllung gefallen.

Die Bank respektiert diese Kreuzberger Eigenheiten. Der Kredit wird gestundet.

Bei anderen ist er hart wie ein Banker: „Er ist ein Spieler und Trinker, doch soll er sich gebessert haben, jetzt trinkt er nur noch.“ Bericht des Außendienstes, Kreuzberger Kurz-Biografie.

„Ich danke Ihnen, dass sie sich meiner Bitte angenommen haben und überreiche Ihnen anbei meine Lebenshaltungskosten. Mit dem Rest kämpfe ich um die Wiederherstellung meiner rechtlichen Ordnung.“

Er muss zahlen.

Zu meinem Arbeitsbereich gehört auch der Buchstabe „D“ und der Sachbearbeiter bringt den Abschiedsbrief des Schuldners D. mit.

“ Liebe Fr. Jacobs, danke für die liebevolle Betreuung. Es war umsonst. Anbei mein restliches Geld. DM 160,–. Bezahlen Sie davon meine Schulden. Die Bank hats geschafft. Passen Sie auf die Oma auf. Ich hab eben immer Pech.“

Natürlich reicht das der Bank nicht, aber es gibt ja Erben, die man rankriegen kann.

Ein anderer Selbst-Mörder: Sein Fall ist kompliziert, weil B. sich an einem Baum erhängt hat, der unter Naturschutz steht. Da ist schon das Abbrechen eines Astes strafbar und die Forstverwaltung könnte dem Erben eine Rechnung schicken und den ganzen Nachlass pfänden. Wie ich aber in der Akte sehe, hat die Bank ein Vor-Pfändungsrecht, so dass der Naturschutz zurücktreten muss.

Ich lege eine Pause ein und schreibe weiter an meinen eigenen Texten.

Zwischendurch sorge ich dafür, dass die Marktwirtschaft funktioniert, schreibe eine Mahnung oder schließe eine Akte, weil es nichts zu holen gibt.

Natürlich mache ich mir immer Notizen über solche Dinge. Das ist zwar streng verboten, aber die Kultur erfordert es und die Schicksale sind es ja auch wert. So wie jene Kurz-Notiz, die ein typisch deutsches Schicksal schildert: „… setzte mich die Eigentümerin glatt auf die Straße und wurde mir nebst Familie ein Pferdestall mit Ehefrau und 2 Söhnen zugewiesen. Und bekam noch dazu vor nicht allzu langer Zeit einen leichten Schlaganfall, was mein Leben sozusagen nach 48- jähriger Arbeitszeit vollständig ruiniert hat. Ich glaubte mit 1945 genügend gestraft worden zu sein (ungewollt), zumal ich noch als alter Frontsoldat aus 2 Weltkriegen (Artillerie-Hauptwachmeister) und sibirischer Kriegsgefangenschaft nach Erfrierung beider Füße (2. + 3. Grades) + Erfrierung des Unterleibs 1946 vorzeitig über Polen als vollständig gebrochener Mensch mit 76 Pfund entlassen wurde.

Aber Sauberkeit und Ordnung herrschen trotz einer leider nervenkranken Ehefrau. Ich will es mir ersparen, weiteres hierüber zu berichten, aber Gottseidank beruhen meine oa Angaben auf purer Wahrheit.

2o Min nach dieser Eröffnung fiel ich wieder ohnmächtig auf dem Fehrbelliner Platz um, dass mich Passanten in die BVG-Halle trugen…“

Brief an die Abteilung Notleidende Kredite.

Kreuzberger Arbeiter-Schicksal. Kredit-Vertrag über 2000 DM, am 13.10.1960 abgeschlossen, unterschrieben von Mann und Frau. Klaus B ist Gießerei-Arbeiter, seine Frau Karin Hilfsarbeiterin.

Der Kredit lief über 2000 Mark. Er verdient pro Woche 167,04 brutto, sie verdient mit Aushilfen pro Monat 37,95 bei einem Stundenlohn von 1,45 DM.

Bis zum 31.10.1961 wurde regelmäßig gezahlt, dann nicht, weil er einen Unfall hatte und krank ist. Seine Frau hat einen Unterleibs-Tumor. Die Bank schickt den Außendienst hin, um zu sehen, ob das alles stimmt. Außendienst (voller Mitgefühl): Klaus B, und seine junge Frau wurden mit Kleinkind, zwei Jahre, in ihrer gemeinsamen Parterrewohnung, Kreuzberg, Hornstrasse, vorn Hausflur rechts, angetroffen und gesprochen: Die beiden haben sich recht nett eingerichtet und mit nichtneuzeitlichen Möbeln der Wohnung einen wohnlichen Charakter gegeben. Natürlich drückt der Schuh überall. Aber die bisherige Abdeckung des Kredits spricht für beide.

B. hat die schwere Arbeit vor dem Ofen bei den Hüttenwerken Tempelhof durch Krankheit verloren, er ist während des Krankseins gekündigt worden. Er beginnt nun als Vertreter bei einer Firma in Charlottenburg. Der Firmenleiter hat ihm goldene Berge versprochen, die er verdient, wenn er Waschmaschinen, Fernseher und Kühlschränke verkauft. Ich bin sehr skeptisch, und habe ihm auch gesagt, dass er ein schweres Brot gegen ein ungewisses eingetauscht hat. Erst wenn er 14 Tage treppauf, treppab, geklopft und geklingelt hat und keinen Pfennig verdient hat, nur Unkosten, dann wird er selbst entscheiden können und müssen, ob nicht ein falscher Schritt getan worden ist. Frau B hat einen Tumor im Unterleib. Weil die kleine Tochter jetzt in einem Alter ist, in dem es ohne ständige Aufsicht nicht geht, und die Schwiegermutter ist mit dem Schwiegervater bei einer Reisefirma, oft in Westdeutschland und mit auf Fahrt, so dass sie das Kind jetzt nicht verwarten kann. Und die Kindergärten sind alle überfüllt und nehmen keine Kleinst-Kinder an, wo so viele Omas ausgefallen sind, die im Osten wohnen.

Stimmt alles.

Die Omas konnten nach dem Bau der Mauer nicht mehr kommen.

Der Kredit wurde von der Bank gestundet.

Ich habe so einige Dutzend Notizen gemacht, eine Kurzversion der Lebensläufe von notleidenden Schuldnern.

Die dralle Frau

Wie immer bei langweiliger Arbeit, machen sich die Menschen Rituale, damit die Zeit schneller rumgeht. Eines meiner Rituale nenne ich „Schriftverkehr“. Es soll mich näher an den Feierabend bringen.

Die Bank hat eine zentrale Schreibstelle. Dort stehen Halb-Automaten, die Briefe schreiben, jeder so groß wie ein Klavier. Sie schreiben Form-Briefe, werden gesteuert von Lochbändern. An bestimmten Stellen stoppt der Apparat und der Sachbearbeiter muss dann etwas einfügen, den Namen oder eine Schuld-Summe.

Dann rattert die Maschine weiter zum nächsten Stopp: „Wie wir aus den Unterlagen ersehen, haben Sie die letzten Raten Ihres Kredits in Höhe von… „. Sie hält an und nun muss der Betrag eingesetzt werden. Dann rattert weiter bis zum nächsten Stopp und noch einen und beim 4. Stop habe ich dann eingesetzt: „sehen wir uns gezwungen, gerichtliche Maßnahmen gegen Sie einzuleiten“. Dann schreibt der Lochstreifen den Brief fertig: „Mit überquellender Liebe….Ihre Bank“.

Jeden Tag gehe ich in den Schreibraum, auf einem Zettel habe ich die Lückenfüller-Texte. Es ist ein kleiner Raum, sehr laut. Das Schönste an all den Schreibautomaten ist die Schreibdame. Die Dame ist allein im Zimmer, weil der Automat so laut rattert. Das finde ich wirklich toll.

Die Frau ist ganz nach meiner Phantasie. So um die 30 und überall sehr drall. Sie trägt ein Kleid mit roten Rosen und großen Brüsten. Das Rot der Rosen ist von ganz vollendetem schlechten Geschmack, ganz grell und beißt sich mit dem Rot des Lippenstifts, ein Signalrot für Alarmstufe 3.

Das passt gut, denn ihr Kleid ist sehr eng, mindestens zwei Nummern zu klein und die kleinen Speckfalten drückten sich deutlich ab und oben quellen zwei wunderschöne Brüste über den engen Ausschnitt, jede so zwei Handvoll groß. Und am unteren Ende des Kleides spannt der Hintern und vorn am Schamhügel wirft der Stoff phantasievolle Falten.

Es ist sicher eine Erleichterung, denke ich mir, wenn ihr jemand das enge Futteral auszieht, was ich sofort mit den Augen mache. Sie hat nichts dagegen und ich sehe durch den Stoff die knubbligen Beine und kräftigen Schenkel, die in einem dieser Schlabber-Slips enden, die gut geeignet sind für Handgriffe.

„Na, was haben Sie denn wieder Schönes?“ fragt sie und ich gebe ihr den Zettel und einen Kuss auf die Schulter und sage ihr, dass ich sie im 5. Stock sehr vermisst habe zwischen all diesen Briefen von Selbstmördern und Bankdirektoren.

Sie weiß, dass sie mir nun den Rücken zudrehen muss, so steht es in den Frauen-Romanen. So kann ich ihr von hinten um die Taille fasse, nach oben streiche, wie es sich gehört für einen wilden Knaben, der das Röslein bricht, und sie sagt: „Nicht doch.“ und schaut mir in die Augen, so tief, dass ich es in der Hose spüre.

„Wenn nun jemand reinkommt?“ sagt sie. „Ich habe den Hebel umgelegt an der Tür“, sage ich und sie nimmt den Stapel Zettel, auf denen die Lücken-Füller stehen für die Maschinen und sie sagt: „Das ist aber ein dicker Stapel“, sagt sie und nimmt die Zettel mit den Brief-Bausteinen, legt sie in ihren Schoss und prüft einen nach dem anderen. „Sehen Sie mal“, sagt sie, „da haben Sie was vergessen.“ Sie hält mir den Zettel mit dem Fehler hin und ich beuge mich über sie und sie riecht nach 2 Liter Parfüm, vermischt mit ihrem Sexualgeruch, den ich mir wahrscheinlich nur einbilde.

„Bei diesem Schuldner müssen wir nicht so höflich sein,“ sage ich, „er verprügelt immer seine Frau. Unser Außendienst-Mitarbeiter schreibt, dass sie im Gesicht ganz blau und grün geschlagen ist.“ So schlimm, dass sogar dieser harte Eintreiber Stundung empfiehlt. Doch die Frau ist auch nicht ohne. Eine Nachbarin sagt, dass sie ihn neulich durch die Tür geschmissen hat, sie nennt es „kleine Bolzerei“. „Na das ist ja eine lebhafte Ehe,“ sagt meine Schreibdame, „bei uns zu Hause passiert nie was.“

„Mögen Sie ein Bonbon“ und sie schiebt mir eins in den Mund. Sie steht dabei auf und ihre großen Brüste kommen in Griffnähe. Ich denke, sie müsste nun sagen „mein Mann versteht mich nicht“, dann könnte ich weiter machen. Sie sagt: “Mein Mann findet dies Kleid ja aufdringlich“. Noch besser, denke ich und sage: “Aber nein doch. Ich finde die Rosen sehr echt, besonders die Blüten“, sage ich und zeige mit dem Finger auf die echten Blüten direkt auf der Brust. „Finden Sie?“ fragt sie und am Brustansatz hat sie eine Gänsehaut. Es funktioniert, denke ich und umfasse leicht die Wölbung. Sie lehnt sich zurück und löst dabei den Automaten aus, der zum nächsten Stopp rattert. Sie fühlt sich von der Maschine ertappt und sitzt wieder ganz gerade und sagt: „Also bis zum nächsten Mal“ und ich denke, heute war ich schon weiter als gestern und sage: „Bis zum nächsten Mal“ und nach einer Pause „Ich hab da sehr gern angefasst.“ Sie schaut schnell auf die Maschine und alle Rosen haben wieder Dornen.

„Ihre Texte schreibe ich morgen“, sagt sie und ich küsse die Schreibdame noch mal auf den Hals und bedanke mich bei den Rosen an den Brüsten und sie sagt: „Bis morgen.“ Und sie lacht auf eine wirklich versaute Art.

Ich gehe wieder in den fünften Stock, ziemlich sauer auf diese Schuldner, die nicht zahlen und mir nur Arbeit machen.

Zurück im Büro. Dort schreibe ich noch einen Brief an meine augenblickliche Freundin, bei der es wirkungsvoller ist, wenn ich ihr was Schriftliches gebe, was Literaturähnliches, das sie vielleicht abhält, weiter fremd zu gehen.

Aber es ist schon kurz vor Feierabend und ich nehme mir vor, statt Brief eine Flasche Schnaps mit nach Hause zu nehmen und falls sie nicht da ist, kann ich ihn alleine trinken. Immer noch besser, sage ich mir, als wenn du wieder anfängst, Literatur zu schreiben.

„Also, dann bis morgen“ sagen die Bank-Angestellten zu einander und gehen nach Hause zu ihren Frauen. Die haben sicherlich alle rosa-fleisch-farbene Unterhosen an, während sie Kohlrouladen servieren, während der Mann von den bedenklichen Entwicklungen in der Gesellschaft redet, während die Frau sagt: „Ich habe etwas abgenommen, findest du nicht auch?“ und sie zeigt ihm Hüfte und Hintern und er fühlt: tatsächlich, sie hat da abgenommen.

„Was hältst du von einer Flasche Sekt, mein Schatz?“ sagt sie und er hält was davon. Beide wissen, das ist der Start in ihr heißes Wochenende. Es fängt mit Sekt an und bald träumen beide von Tarzan, sie unten und er oben.

Die Bank war zufrieden mit mir, bot gar einen richtigen Arbeitsvertrag an. Aber das wäre doch wirklich das Letzte, wenn ich am Ende bei einer Bank landen würde.

ganz nach oben